I COSTUMI DEL NOSTRO GRUPPO

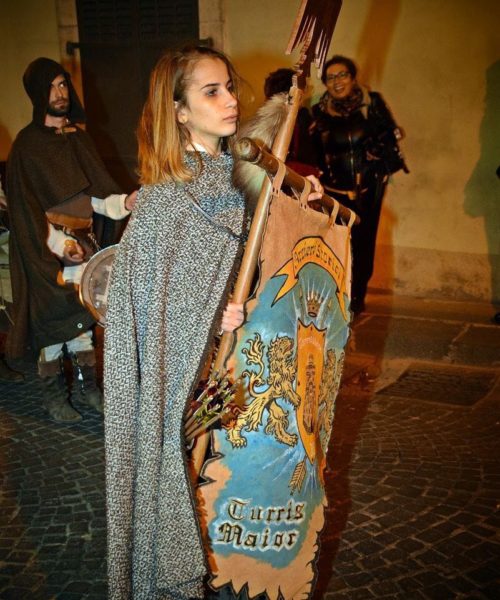

L'Alfiere

Grado di milizia: chi porta la bandiera.

Nel medioevo l’alfiere aveva il compito di portare il vessillo in battaglia e proteggerlo ad ogni costo.

Gli alfieri erano impiegati tipicamente alla testa di un reparto di milizia, il loro vessillo identificava il reparto e poteva essere contraddistinto da lontano e quindi coordinato. L’alfiere con i movimenti del suo drappo poteva a sua volta segnalare e comunicare informazioni. All’alfiere si richiedevano capacità speciali quali particolare destrezza nell’uso delle armi, notevoli doti atletiche, di potenza fisica, d’astuzia e soprattutto coraggio in quanto scendeva in battaglia armato solo del suo vessillo che tipicamente in punta era dotato di una lama indispensabile per farsi spazio irrompendo, in prima linea, tra le fila nemiche. L’alfiere delineava con la sua bandiera il fronte di avanzata e la direzione, il suo operato era quindi indispensabile per i soldati che dovevano capire nonostante la polvere, la violenza dei combattimenti e le ferite quale era la direzione nella quale procedere. Al contrario, il compito degli avversari era proprio quello di eliminare vessillo per disperdere e mettere in difficoltà il nemico. Nel caso gli avversari avessero avuto la meglio, l’alfiere doveva essere in grado di scagliare il vessillo il più lontano possibile affinché non fosse “preso”… a costo della sua stessa vita!

Gli Arcieri

Gruppo arcieri Turris Maior.

Nel Medioevo, l’arciere era una figura cruciale sui campi di battaglia, specialmente quelli armati di arco lungo o balestra.

L’arciere aveva il compito principale di fornire supporto a distanza alle truppe di fanteria e cavalleria. Operavano solitamente in formazioni compatte e disciplinate, posizionandosi dietro le prime linee o su posizioni elevate. Il loro ruolo non era quello di combattere corpo a corpo, ma di indebolire e disorganizzare il nemico prima che raggiungesse le truppe alleate.

Gli arcieri dovevano possedere una straordinaria abilità e precisione nel tiro, oltre a una notevole forza fisica per tendere archi potenti per lunghi periodi. Erano addestrati a tirare in modo rapido e coordinato, spesso in “salve” di frecce che oscuravano il cielo.

L’obiettivo principale era quello di saturare un’area con un’alta densità di frecce per colpire il maggior numero possibile di nemici. Questo tipo di attacco era efficace contro le formazioni di fanteria pesantemente corazzata, che potevano essere rallentate o messe in difficoltà prima dello scontro diretto.

Cavalieri Teutonici

Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme.

I Tamburini

corso del Medioevo spesso accompagnavano gli annunci nelle piazze e il recapito di missive o di ordinanze alla popolazione. Erano inoltre utilizzati per accompagnare gli eserciti in battaglia: il suono rullante dei tamburi incuteva timore nei nemici e forza nelle milizie.

I Balestrieri

ll gruppo balestrieri sta’ affiancando da poco quello degli arcieri.

Esso è composto da quattro balestrieri, per il momento , armati di balestra manesca, munita di arco in legno, meccanismo di sgancio a piolo e caricamento a braccia, tipico del 1200.

In questo modo si riesce meglio a far toccar con mano, al pubblico che assiste alle nostre esibizioni, quello che era l ‘ uso di queste armi da getto nel 1200 sia in tempo di pace, allestendo scene di caccia, che in tempo di guerra, mostrando tecniche di tiro a seconda delle situazioni.

Ma ciò che più ci preme, è mostrare la differenza peculiare tra arco e balestra, ponendo queste due armi a confronto!

Ricordiamo che i balestrieri nel 1200 erano dei “fanti specialisti” come i “Pavesari”.

“Pavesari” : fanti armati di scudi pavesi, oltre che di spada e alabarda, cioè dotati di grandi scudi che venivano allineati insieme, anche al fine di proteggere gli arcieri e i balestrieri coprendoli e riparandoli durante la loro fase di caricamento degli archi e balestre. Erano riuniti in “bandiere” , ognuna composta da 20 balestrieri ed erano comandati da un “connestabile”.

Erano così abbigliati:

Cappello d’arme, cuffia imbottita con o senza camaglio, “giubba d’arme” (farsetto di lino imbottito) e alla cintura oltre al porta-quadrelli potevano portare una spada corta, una basilarda o un falcione.